|

| Sie sind hier: Home < Schranken < Schrankenautomatik |

|

Klicken Sie hier, um diese

Bauanleitung zum Ausdrucken als pdf zu öffnen: zur

Druckversion

Vollautomatische SchrankensteuerungBei größeren Anlagen hat man nicht alle Züge jederzeit im Blick und "im Griff", so ist es ganz praktisch, wenn man einen "unsichtbaren Mitarbeiter" im Stellwerk hat, der sich darum kümmert, dass die schienengleichen Straßenübergänge auch gesichert sind. Die üblichen automatischen Schrankenschaltungen verwenden Gleiskontakte (z.B. magnet-geschaltete Reed-Kontakte), bei deren Überfahren die Schrankenantriebe aktiviert werden. Die prinzipiellen Nachteile einer Schrankensteuerung auf der Basis von Gleiskontakten werden auf der Seite "Schrankensteuerung mit Gleiskontakten" dargestellt. Die Steuerung eines Schrankenübergangs mit Hilfe von Gleiskontakten ist also nur ein Notbehelf! Die Vorteile der im folgenden beschriebenen Steuerung:

Zwei Lichtschranken auf beiden Seiten des Übergangs identifizieren die Fahrtrichtung des Zuges und veranlassen das Schließen und Öffnen der Schranken. Die Schranken werden vor dem Zugkopf rechtzeitig geschlossen und erst wieder geöffnet, wenn der letzte Wagen (oder die schiebende Lok) den Übergang passiert hat. Die Züge müssen nicht besonders ausgestattet werden. Die Schaltung |

FunktionsbeschreibungAngenommen, es werde zunächst Fototransistor L1 abgedunkelt. Dabei geht er vom Leitzustand in den Sperrzustand über, am Eingang 1 liegt nun ein positives Potential. Nach Impulsformung mit dem SCHMITT-Trigger S1 gelangt das invertierte Signal zum NAND-Gatter 1 und wird erneut invertiert. Der wieder positive Impuls trifft nun auf das Gatter 4. Ist das Flip-Flop B (gebildet aus den NAND-Gattern 8 und 9) im Ruhezustand, ist auch der andere Eingang des Gatters 4 auf H-Pegel und Flip-Flop A (Gatter 6 und 7) wird mit einer negativen Impulsflanke gesetzt. Das invertierte Signal wird durch den Treiber B1 stromverstärkt und öffnet das Transistorenpaar T1/T2, auf Ausgang "Z" (Schließen) erscheint eine positive Spannung, die so lange erhalten bleibt, bis L1 und L2 wieder beleuchtet werden (dann hat der Zug beide Lichtschranken vor dem Übergang passiert); das Gatter 2 besorgt nun das Zurücksetzen des Flip-Flops A. Beim Passieren der Lichtschranke 3 wird ganz analog Flip-Flop B' gesetzt. Dieses Signal bewirkt nun nicht ein Durchschalten, der für den "Öffnen"-Impuls zuständigen Transistoren T3/T4, sondern erst, wenn L3 wieder beleuchtet wird, gelangt der Impuls durch die Wirkung von Gatter 10 über den Treiber B3 und die Transistoren T3/T4 an den Ausgang "A" (die Schranke öffnet wieder). Werden nun L3 und L4 wieder beleuchtet, wird auch das Flip-Flop B' wieder zurückgesetzt und der ursprüngliche Zustand ist wieder hergestellt. Bei entgegengesetzter Fahrtrichtung wird ganz entsprechend durch Abdunkeln von L4 und L3 zuerst Flip-Flop A' gesetzt (die Schranken schließen). Hat die Zugspitze den Übergang passiert, wird zunächst L2 abgedunkelt (Flip-Flop B wird gesetzt). Wenn der letzte Wagen an L2 vorbei ist, erscheint ein Impuls an "A" und die Schranken öffnen. An die Anschlüsse "a" und "z" der Schaltung können Taster angeschlossen werden, mit deren Hilfe die Schranken auch manuell bedient werden können. |

Verwendete Bauteile |

||||||

|

||||||

Bauteile-Bestellung leichtgemacht:Der Link zu Reichelt.de öffnet die komplette Bauteileliste. Durch Klick auf "alles übernehmen" übernehmen Sie die Bauteile in Ihren persönlichen Warenkorb bei Reichelt-Elektronik.Bitte beachten Sie: Die Bauteile-Bestellung wird auf der Website von Reichelt-Elektronik abgewickelt. Durch eine Bestellung bei Reichelt-Elektronik entsteht kein Vertragsverhältnis mit dem Autor dieser Website! Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Reichelt-Elektronik GmbH & Co. KG. |

Bauhinweise

Die Versorgungsspannung sollte gut geglättet sein, da die Logik empfindlich auf Fehlimpulse reagiert. Im einfachsten Fall dient der Magnetartikel-Anschluss des Modellbahntrafos, ein Brückengleichrichter (z.B. B40C1500) und ein Ladeelko mit 500-1000 µF/40 V zur Stromversorgung der Schaltung. Besser geeignet ist ein eigenes kleines Netzteil mit einem Festspannungs-IC (z.B. µA78S12), das eine elektronisch stabilisierte Ausgangsspannung von 12 V bei 2 A Laststrom liefert. Eine Bauanleitung für so ein Netzteil wird auf der Seite Gleichstromnetzteil beschrieben. An den Anschlüssen a und z der Platine können Taster angeschlossen werden, über die die Schranken auch manuell zu bedienen sind. Die vier Trimmpotis P1 - P4 dienen zum Einjustieren der Empfindlichkeit der Lichtschranken, sie sollten etwa auf den halben Wert eingestellt sein (Widerstandswert nicht auf Null-Anschlag stellen!). Es empfielt sich, für die ICs Fassungen einzulöten, bei einem Defekt ist dann ein IC schnell ausgetauscht und muss nicht mühsam ausgelötet werden. Zu den

Lichtschranken: Statt der Fototransistoren

sind prinzipiell auch Fotowiderstände (LDR)

verwendbar, diese jedoch haben zwei Nachteile: Erstens sind sie

größer als die

nur ca. 3 mm großen Fototransistoren. Zweitens sprechen die

LDR auf sichtbares

Licht an, das bedingt die Verwendung von

Glühlämpchen, die man leuchten sieht

und die Wärme entwickeln, beides von Nachteil, wenn man die

Lichtschranken auf

der Anlage "verstecken" will. Verwendet man Fototransistoren, kann man

Infrarot-Dioden als "Lichtquellen" verwenden, die ebenfalls sehr klein

sind und weder Wärme noch sichtbares Licht erzeugen.

Die Paare L1/L2 bzw. L3/L4 müssen optisch entkoppelt sein, das heißt, dass z.B. die IR-LED 1 nur den Fototransistor L1 und nicht L2 beleuchten darf.

Wenn der Überweg viele Gleise überbrückt, die in mehreren Gleisgruppen liegen, so kann es sinnvoll sein, die Lichtschranken mehrfach vorzusehen, in jeder Gleisgruppe separat. Sollen diese Lichtschranken gemeinsam auf eine Schrankensteuerung wirken, so können sie jeweils durch eine ODER-Logik verknüpft werden. Das heißt, dass die einzelnen Fototransistoren der Lichtschranke in Reihe geschaltet werden (da der Fototransistor bei Abdunklung sperrt). Die folgende Skizze zeigt die Schaltung, L1 bis L4 gehören dabei zu einer Gleisgruppe, L1' bis L4' zu einer anderen.

Die Infrarot-LEDs (im Schaltplan nicht eingezeichnet) werden am besten in Reihe über einen Vorwiderstand an die Gleichstromquelle angeschlossen (siehe Anschluss-Schema weiter unten). Bei Parallelschaltung der LEDs muss jeder Diode ein Vorwiderstand zugeordnet werden. Der Vorwiderstand ist so zu wählen, dass durch die LEDs ein Strom der Stärke 30 - 90 mA fließt. Der Widerstandswert berechnet sich nach der Formel R = (Uv - Ud) / Id Uv = Versorgungsspannung, Ud = Diodenspannung für eine LED (ca. 1,5 V), Id = Stromstärke (0,030 - 0,090 A) Bei Verwendung der Typen SFH 409 oder SFH 4346 in Reihenschaltung bei 12 V Betriebsspannung kann der Vorwiderstand Werte zwischen 68 und 220 Ohm haben (Belastbarkeit 0,5-1 W). Je kleiner der Widerstandswert, desto mehr Leistung gibt die LED ab.

|

||||

|

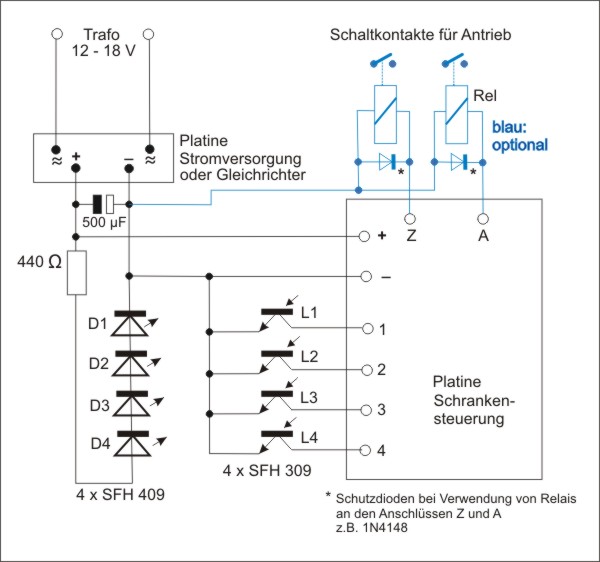

Übersicht über die Ausgangsbeschaltung: Blau gezeichnet (optional): Bei Verwenung von Wechselstrom-Schrankenantrieben können Relais an Z und A angeschlossen werden, über deren Schaltkontakte der Schrankenantrieb gesteuert werden kann. |

|

Nochmals zum Anschluss der Schaltung an die Schranken: Motorische Schranken (z.B.

Brawa) können direkt angeschlossen werden, die

Länge der Impulse reicht in jedem Falle aus, um den Antrieb zu

starten.

Brawa-Schranken-Antriebe werden an die

Ausgänge Z (mit dem grünen Kabel) und A (mit dem

gelben Kabel) angeschlossen. Wichtig ist noch, dass beim direkten Anschluss von Relais oder Doppelspulenantrieben die Endtransistoren der Steuerschaltung gegen induktive Spannungsspitzen geschützt werden müssen, indem parallel zu den Spulen Dioden in Sperrrichtung geschaltet werden. Passen die für den Antrieb benötigte Spannung und die Versorgungsspannung der Elektronik nicht zusammen (zum Beispiel bei Wechselstromantrieben), so können auch Relais zwischengeschaltet werden (siehe Anschlussskizze oben).

Foto einer bestückten Platine:

Falls es Probleme geben sollte ... Liegt ein Fehler bei den Lichtschranken oder bei der Elektronik vor? Kreisen Sie das Problem erst einmal ein: Ersetzen Sie die Fototransistoren an den Eingängen 1 ... 4 durch Schalter oder Taster mit Ruhekontakt. Simulieren Sie eine Zugfahrt, indem Sie die Schalter in der richtigen Reihenfolge bedienen:

Funktioniert

jetzt die Steuerung? Dann liegt der Fehler an den Lichtschranken,

meistens an ungenauen Einstellungen der Lichtwege oder zu geringer

Lichtstärke der LEDs. Alle Fototransistoren müssen

bei

Belichtung im Leitzustand sein, beim Abdunkeln sperren. Das

lässt

sich mit einem Spannungsmessgerät leicht nachprüfen:

an den

PINs 1 bis 4 der Platine

muss bei belichtetem

Fototransistor 0 - 0,6 V gemessen werden

(eventuell die

entsprechenden Potentiometer P1 bis P4 nachjustieren), bei

unbelichtetem + 12 - 18

V, jeweils gegen PIN - gemessen.

Falls der Fehler nicht an den Lichtschranken liegt, muss ein Fehler in der Elektronik gesucht werden.

|

© Bernd Raschdorf - Impressum -- Datenschutz